しばらく副院長のブログが続いておりましたが、たまには院長もと言うことで、矯正治療の開始時期についての続きを書かせて頂きます。

前回は「第1期治療」の開始時期のお話をしましたが、今回は「第2期治療」の開始時期についてお話です。

「第2期治療」は“仕上げの治療”とも呼ばれるように、成長期の矯正治療における最終的な治療です。ですから、この治療が終了した時点で良いかみ合わせが完成され、それが将来に渡って安定していく事が目標となります。また、治療では、単に歯並びを整えるだけではなく、口元の審美性を整え、顔の外見がより美しくなる位置に歯を排列することが大切です。

そのために重要となってくるのが、治療開始のタイミングです。第2期治療の開始時期は、①親知らずを除く全ての永久歯(大人の歯)が生えそろい、②顎骨(あご)の成長の見極めがつき、③患者さん自身が治療の意義や必要性を理解できるようになる、概ね中学生終盤から高校生以降が望ましいと考えられます。

一見すると大人の歯並びとなった、12才や13才からでも仕上げの治療を開始することができるように感じられますが、上顎骨(上あご)と下顎骨(下あご)の成長の仕方が異なることと、これらの成長に著しい個体差があることから、問題を生じてしまうケースがあります。

一般的に、上顎骨は思春期の身長増加のピーク(女子で11歳頃、男子で13歳頃)を過ぎると成長がほぼ止まるのに対して、下顎骨はその後も成長を続け、女子で16歳頃、男子では18歳頃でほぼ終了します。そのため、あまりに早い段階で仕上げの治療を行ってしまうと、その後の顎骨の成長や第二大臼歯の萌出に伴って再び不正咬合が発現し、せっかく苦労して獲得した良いかみ合わせが崩壊してしまうことが少なくないのです。

ただし、不正咬合のタイプによっては、この下顎骨の旺盛な成長を積極的に利用したい場合もございますので、最終的には矯正歯科医の判断が必要となります。

成長期の矯正治療では、治療のタイミングを見極めずに治療を行いますと、治療期間の長期化や、それに伴う虫歯や歯肉炎のリスクの増加、不満足な治療結果を引き起こす可能性があります。前回と今回説明させて頂いた2段階に分けた治療を行うことで、適切な時期に効果的な治療を効率よく行うことが可能となります。

場合によっては、第1期治療から続けて第2期治療に移行したり、成長期の治療を行わず大人の治療で全ての問題を解決したりした方が良い場合もありますので、担当医から十分に説明を受けたうえで判断されるようお願い致します。

今日の担当は、院長でした。

浦和矯正歯科クリニック http://www.uoc.jp/

2009年9月26日

Q&A 子供の矯正治療の開始時期は? ②

2009年9月19日

お花 ♪秋バージョン♪

朝晩、肌寒くなってきましたね。秋ですね。

さて、クリニックの入り口にあるお花が秋バージョンになりました。

夏バージョンの草花は、私の手入れ不足で伸び放題になってしまっていたため(,_,*)

いつもお世話になっている浦和コルソにあるお花屋さん、フラワーショップ Watanukiさんに

お願いをしてお花を変えてもらいました。

やはりプロの方は違います。立体的になりました。

コスモスなど色鮮やかなお花がとても綺麗です。

今回の色合い、とても秋らしくてお気に入りです。

今日の担当は、副院長でした。

さいたま市浦和区の矯正歯科 浦和矯正歯科クリニック

2009年9月18日

見えない矯正 ② (裏側矯正/舌側矯正/リンガル矯正)

『見えない矯正』 ②として、裏側矯正(舌側矯正)について説明いたします。

裏側矯正の最大の利点は、矯正装置が歯の裏側に付いているため装置が見えづらく人に気づかれにくいことでしょう。また、歯の裏側は表側に比べて唾液がよく還流するため、むし歯になりづらいとも言われています。

逆に欠点は、発音がしづらかったり食事がとりづらかったり、舌が触れるため違和感が生じたりすることです。

しかしこれらは、個人差はあるものの徐々に慣れてきます。また残念ながら表側からの矯正治療に比べて治療費が高いことも欠点の一つとして考えられます。

裏側矯正用の装置は、各社より沢山の種類の物が発売されていますが、当院ではTOP service Japan社のインコグニート(Incognito)を主に使用しております。

インコグニートはCAD/CAMテクノロジー(コンピューターによる設計・製作)を用いて患者さんの歯に合わせ矯正装置をオーダーメイドするため、従来の装置に比べて様々なメリットがあります。インコグニートは接着面積を広く取っているため一見大きい装置に感じますが非常に厚みが薄く、他の装置に比べ発音がし易いという利点があります。またオーダーメイドの装置のため歯の裏側との適合が良く、脱落しづらいです。更に治療に使用するワイヤーはすべてコンピューターの設計を元にベンディングロボットが曲げているため正確です。つまり装置もワイヤーもすべてオーダーメイドのため、よりシンプルなシステムとなり良い治療結果が得られやすいのです。

裏側矯正は、世界の中で欧州がもっとも盛んです。インコグニートは、欧州の国々で最大のシェアを誇っていることからも良いシステムであることが分かるかと思います。

次回以降、見えない矯正③として『マウスピースによる矯正』について書いていきたいと思います。

今日の担当は、副院長でした。

さいたま市浦和区の矯正歯科 浦和矯正歯科クリニック

2009年9月17日

見えない矯正 ①

歯並びはきれいにしたいけれども、矯正装置が見えるのが嫌だから抵抗がある、尻ごみしてしまうという方が多いのではないでしょうか?

そこで、他人から矯正治療中であることを気づかれにくい『見えない矯正』について何回かに分けて説明していきたいと思います。

『見えない矯正』は大きく分けて2種類の装置による治療法があります。

1つ目は歯の裏側に矯正装置を接着剤でつける裏側矯正(舌側矯正、リンガル矯正)、

2つ目は着脱可能な透明なマウスピースの様な矯正装置で治すマウスピースによる矯正(クリアアライナー、インビザラインなど)

(上の歯にマウスピースを装着した状態です)

が挙げられます。

どちらの装置が良いかは、その方の歯並びによって異なります。裏側矯正は大半の症例で適応となりますが、マウスピースによる矯正は非常に適応症が限られています。

当院ではどちらの矯正装置も取り扱っておりますので、お気軽にご相談下さい。

次回は、裏側矯正(舌側矯正、リンガル矯正)について詳しくご説明いたします。

今日の担当は、副院長でした。

さいたま市浦和区の矯正歯科 浦和矯正歯科クリニック

2009年9月11日

Q&A 子供の矯正治療の開始時期は? ①

これは矯正治療の相談にいらっしゃる患者さんからの質問の中で最も多いものの一つです。「子供の歯並びが悪いのですが、いつ病院に行けばよいのでしょうか?」「学校の歯科検診で不正咬合にチェックがついてきたけど、どうすればよいのでしょうか?」等々。

実際には、気になった、あるいは指摘された時点で、一度、矯正歯科専門医院を受診するのがよいと思います。「虫歯も一緒に治療してくれる、普通の歯医者さんで矯正もしてもらう。」という考えもあるかとは思いますが、それも選択肢の一つとしたうえで、一度専門家の意見を聞かれることを強くお勧め致します。矯正治療自体は高額な治療だと思いますが、最初の相談に関しては価格を抑えて設定している矯正歯科医院がほとんどです。矯正治療で緊急性が求められるものはあまり多くなく、専門家の意見を聞いてからでも、治療を開始するのに遅くはないと思います。

成長期の矯正治療は、思春期前に行う「第1期治療」と思春期後に行う「第2期治療」という、2段階に分けた治療を行います。今回は「第1期治療」の時期についてのお話です。

「第1期治療」の矯正治療を判断するタイミングは、永久歯(おとなの歯)の上下の前歯と奥歯(第一大臼歯(6才臼歯))が生え揃った6才以降を目安に考えていただければよろしいかと思います。

実際に装置を付けて治療を開始する時期は、もう少し後になることが多いです。歯は生えてきてから1年ぐらいの間はまだ根っこの先端が完成しておらず、その時期に歯を動かすと根っこが曲がって出来てしまうことがあるからです。そのため、根っこの状態をレントゲンで観察しながら、早くても小学校3~4年生以降に治療開始する場合がほとんどです。矯正装置が入ると歯ブラシがしづらくなるため、この期間にむし歯菌の検査(カリエスリスク検査)や歯ブラシの練習をし、矯正治療開始に備えます。ただし、矯正治療開始時期は年齢だけで判断されるものではなく、個人差のかなり大きい、体の成長の進み具合(骨年齢)と身長の伸び具合、歯のはえかわりの進み具合(歯牙年齢)や、その他多くの要因を考慮して総合的に判断されます。例外的に、特別な状態に伴う不正咬合に対しては、小学校以前に治療を開始することもあります。

矯正治療のゴールは、大人になった時点で健全な咬み合わせが獲得され、それを長期間維持していくことです。そのため、「第1期治療」の目的は、将来大きくなりそうな問題を未然に防ぐこととなります。「第1期治療」はデリケートで、その時期や治療方法の判断を適切に行わないと、治療自体が無駄になってしまうことが少なくありません。「第1期治療」が本当に必要かどうかも含めて、その長所とリスクについて十分に説明を受けたうえで、治療を開始されることをお勧め致します。

今日の担当は、院長でした。

さいたま市浦和区 浦和矯正歯科クリニック

2009年9月5日

健全な歯を抜かない矯正治療 ②

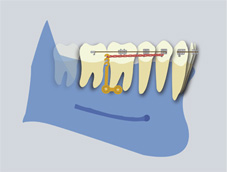

もしも小臼歯(前から4番目または5番目の歯)を抜かずに、小臼歯を抜いたのと同じくらいの空隙を得ることができれば、抜歯を行う必要はなくなります。これを可能としたのが母校の東北大学で菅原準二先生を中心に開発されたスケレタル・アンカレッジ・システム(SAS)です。

これはいわゆるインプラント矯正の一種で、最も歴史のあるものの一つです。歯を支える骨にチタン製のミニプレートを埋入し、歯を動かす際の絶対的な固定源とする方法です。これを支えにして奥歯を後方へ移動することにより、歯を抜かなくても大きなスペースを作ることが可能となります。

通常の矯正治療における歯の移動は、歯と歯の引っ張り合いや押し合いによって行うものが多く、例えば奥歯と前歯の間にバネを入れて押し合いをすれば、奥歯は後方に移動しますが、反作用として前歯も前方にあおり出されてしまうという不都合が生じてしまいます。

ところがSASは絶対的な固定源として働き、他の部位に影響を与えずに奥歯だけを動かしたい量だけ動かすことが可能です。

ヘッドギアという装置も長時間かつ長期間の使用によって上の奥歯を後方へ動かすことが可能ですが、患者さんの協力が非常に重要で、口の外に装着する装置ですから、一日中使用することはまず不可能だと思います。

一方SASは口腔内の装置で、着脱の必要が無いため、確実な歯の移動を行うことが可能です。

インプラント矯正治療ではプレート埋入と撤去の際に外科的な処置が必要となります。もちろんSASを用いた歯を抜かない治療を行うことが出来ない症例もございます。しかし、その点を充分に考慮した上でも、今までの矯正治療では得られない非常に大きな利点を持っており、高い治療満足度を提供できるものと確信しております。

このSASを用いたインプラント矯正治療に関しては、当時この分野の最先端の施設で、第一人者の先生方とともにエビデンスを構築しながら経験を積んでまいりました。従来の治療方法を踏まえた上で、インプラント矯正治療の長所・短所を十分に理解して適切な応用を行うことにより、非常に大きな利益を提供できると考えております。興味のある方は、是非一度ご相談下さい。

今日の担当は院長でした。

浦和矯正歯科クリニック

Webサイト:http://www.uoc.jp

2009年9月4日

健全な歯を抜かない矯正治療 ①

大人(高校生以降)の矯正治療では治療上の必要性に応じて、小臼歯(前から4番目または5番目の歯)の抜歯を行うことがあります。

例えば、叢生(歯並びの凸凹や八重歯)を解消する際に、この小臼歯を抜く事によって作った空隙を利用して、歯の排列を行います。きわめて軽度な叢生の場合は別として、もしも抜歯を行わずに叢生を解消しようとすると、歯並びは、前方あるいは横方向に拡大されることとなり、歯はきれいに並んでいるけれども口元が前方に突出してしまったり、あるいは横方向に拡大されすぎることで不自然な口元となってしまったりということになってしまいます。

また、上顎前突(いわゆる出っ歯)や下顎前突(受け口)の治療においては、前突している側の小臼歯を抜歯することで作った空隙に前歯を移動してあげることによって、前突を解消します。不正咬合の患者さんでは、前突と叢生が組み合わさっていることも多く、その場合には上下合計で4本の小臼歯を抜歯して、奥歯の咬み合わせの位置を整えながら治療を行うことも少なくありません。これもまた、抜歯を行わない場合には、歯はきれいに並んでいるけれども出っ歯だったり、受け口だったりという状態が生じてしまいます。そのような状態では何のための治療だったのか分からなくなってしまいます。奥歯から前歯まできちんと咬み合って、機能的な咬合が得られなければ治療の意義が無くなってしまうためです。

健全な歯を抜きたいと考える人はいません。私たち矯正歯科医も極力、歯を抜きたくはありません。しかし上記の理由から抜歯を選択せざるを得ませんでした。

もしも小臼歯を抜かずに、小臼歯を抜いたのと同じくらいの空隙を得ることができれば、抜歯を行う必要はなくなります。これを可能としたのが母校の東北大学で開発されたスケレタル・アンカレッジ・システム(SAS)です。

続きはパート2をご覧下さい。

今日の担当は院長でした。

浦和矯正歯科クリニック

Webサイト:http://www.uoc.jp

2009年8月21日

焼き鳥

先日、父の誕生日のお祝いをしました♪

美味しいと評判のお店 「焼鳥処 田楽」 に行ってきました。

どのお料理もとても美味しかったのですが、中でも特に印象に残っていたのが

「シャモのお刺身」

「レバーのパテ」

「レバー(串焼き)」

「親子丼」

でした。

正直、レバーは大好物というわけではなかったのですが、

こちらのは臭みが全くなくコクがあり大好物になりそうです。

レバーのパテは本当に絶品です。

お食事だけでお腹がいっぱいでしたが、どうしても食べたかった

「シャモの卵から作ったプリン」

をいただきました。とても濃厚で、母も大満足でした。

家族水入らずの誕生会で楽しく、美味しいお料理とお酒に夢中になってしまい、

撮影したいと思っていたほとんどを撮り忘れてしまいました。

店主の方はとても気さくな方でした。

ワインが大好きだそうでとても美味しいワインを薦めてくださいました。

焼き鳥だけでなくワイン好きな方も楽しめそうです。

お店の場所は

さいたま市浦和区仲町2-2-6 ℡ 048-822-6671

です。

とても美味しく雰囲気も良いお店ですので、また是非伺いたいと思います♪

今日の担当は副院長でした。

浦和矯正歯科クリニック

Webサイト:http://www.uoc.jp

2009年8月11日

Q&A 矯正治療中はむし歯になりやすい?

矯正治療中は歯に複雑な装置がつくため、汚れがつきやすくなり、むし歯のリスクは高くなります。

せっかく歯並びをきれいにしたのに、矯正装置を外したらむし歯だらけだったら悲しいですよね。

むし歯になるのにはいくつかの理由があります。

逆にいえば、むし歯になる理由が分かっているので、ポイントさえ抑えておけば

むし歯を防ぐことができるのです(*^-^*)

まず、むし歯は感染症だということをご存知ですか?

口の中には数多くの細菌が棲んでいます。

歯の表面に付着した白い物、「歯垢」(専門用語ではプラーク)1mgの中に

なんと2億匹もの微生物が存在しているといわれています。

想像すると、気持ち悪いですよね・・・

この中に、むし歯の原因となる細菌が潜んでいるのです。

むし歯菌には代表的な物としてミュータンス菌やラクトバチラスなどがあります。

これらのむし歯菌が、食べ物の中の砂糖をエサにして、酸をつくり、この酸が歯を溶かしてしまいます。

歯が溶ける、これがむし歯です。

むし歯菌から歯を守るためには、プラーク(細菌の塊)を除去することが一番です。

極論を言えば、プラークさえなければ、口の中に食べ物が残っていようと

それはむし歯の原因にはならないのです。

ちなみにプラークは、うがい薬などでは除去することはできません。

毎日の歯磨きか歯科医院でのクリーニングによってのみ除去できます。

つまり毎日の歯磨きでプラークを完全に除去することがとても重要になるわけですが、

いくら一生懸命やっても実は全く除去できていないことが多々あります。

ですから、我流ではなく必ず歯科医院で歯磨きの指導を受けるようなさってください。

余談ですが、お口の中のむし歯菌の数は個人差があります。

むし歯菌の数や唾液の量、質などを調べることによって

自分はむし歯になり易いタイプなのか科学的に判断することができます。

これらの検査を一般的にはカリエスリスク検査といいます。

次に、その他のむし歯対策として、「強い歯を作る」ことも挙げられます。

つまりフッ化物の使用です。

具体的にはフッ素入り歯磨き粉を使用する、フッ素洗口をする、ホームジェルを使用する、

歯科医院で高濃度のフッ素塗布をするなど沢山の方法があります。

その中でも最も安く効果がある方法は、毎日ご自身でやっていただくフッ素洗口です。

低濃度のフッ素を頻繁に継続使用することがポイントです。

尚、当クリニックでは、矯正治療中の患者さんには随時歯磨きの練習を行い、

フッ化物の使用を勧めるなどホームケアがしやすくなるよう様々なアドバイスをしております。

必要に応じて成長期のお子様にはカリエスリスク検査も行っております。

また、矯正治療中のお口の中は複雑なため、歯磨きだけではプラークを除去できない場合もありますので

来院の度に歯のクリーニング(PMTC)を徹底して行ったり、必要あればフッ素塗布を行ったりしております。

それでも、矯正治療中にむし歯ができてしまった時には、一時的に一部の矯正装置を外し、

かかりつけの歯医者さんでむし歯の治療を受けて頂きますので、安心して矯正治療を受けてください。

矯正治療中のみなさん、むし歯ゼロのきれいな歯並びを目指してがんばりましょうo(^-'o)♪☆

今日の担当は副院長でした。

浦和矯正歯科クリニック

Webサイト:http://www.uoc.jp

2009年8月3日

Q&A 床矯正とは? ②

前回に引き続き、床矯正に関することを書いていきたいと思います。

床矯正装置は主にお子様に使用されることが多いようですが、その目的の多くは前歯に凸凹があるため、もしくは凸凹を避けるための歯並びの拡大だと思われます。

歯並びの拡大とはどのように行うのでしょうか?

歯並びの拡大には大きく分けて二通りがあり、その一つは顎(あご)の骨自体を拡大するもの、もう一つは歯並びのみを拡大するものです。

床矯正装置で生じる拡大の大部分は、歯並びのみの拡大であり、これは歯の傾斜移動によって引き起こされ、骨自体が拡大する訳ではないため、拡大すればするほど歯は外側に傾斜していくことになり、拡大量には限界があります。この傾斜移動は治療後の後戻りが大きい事が知られております。

一方で、顎の骨自体を拡大するには、自分では取り外しの出来ない固定式のがっちりとした『急速拡大装置』による強い整形力が必要となります。上顎には正中口蓋縫合という、上顎の骨を左右に分割する縫合があります。この縫合は高校生ぐらいまでは完全にはくっつきません。ですから成長期には、この縫合部に断続的な強い整形力を加えることにより、縫合部が開き、出来た隙間に新しい骨が形成されることによって上顎の骨が拡大されます。急速拡大装置では、歯の傾斜は少なく、床矯正装置に比べて予後は安定していますが、それでも拡大した量の数十%は後戻りしてしまいます。

ところが下顎の場合、真ん中の縫合は赤ちゃんの間に嵌合してしまい、このような方法が適用できません。すなわち下顎における拡大は、その大部分が歯並びのみの拡大(歯の外側への傾斜移動)となるため、拡大量には限界があります。どうしても下顎を広げる必要がある場合では、手術によって拡げる仮骨延長法という方法を選択します。

上顎だけが狭いという場合は別ですが、通常、凸凹がある(凸凹になることが予測される)場合は、上顎だけではなく下顎も拡大する必要があります。下顎の拡大量には限界があるため、上顎の横方向への拡大量が大きいと上の歯と下の歯がかみ合わなくなってしまいますから、あまり拡大装置は使用しません。

床矯正装置は歴史のある装置で、ブラケットが普及する前の時代には日本でも盛んに用いられていた装置ですが、現在、矯正専門医で床矯正装置を積極的に使用している先生は少ないと思います。ブラケットが広く普及したことにより、傾斜移動ではなく、歯体移動(歯が傾斜を起こさずにする移動)で、より精密な歯並びのコントロールが可能となったためです。

どのような装置にも適応症というものがあります。たしかに床矯正装置は、お子様自身で取り外しができ、負担の少ない装置かもしれません。しかし、重要なのは、大人になった時点で、良好なかみ合わせが得られていることなのです。本当の治療のゴールを予知せず、目先の凸凹を改善するために使用することによって、こどもの時期の治療自体が無駄になってしまうことがあるということを忘れてはいけません。

今日の担当は院長&副院長でした。

浦和矯正歯科クリニック

Webサイト:http://www.uoc.jp